Сверхмощный ледокол-лидер. Каким он будет?

26.12.2024

Судостроение

Илл: Атомный ледокол проекта 10510 «Лидер»/Росатом

На Международной выставке по судостроению в Санкт-Петербурге «Нева-2016» Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) распространил проспект с информацией, что центром совместно с входящим в его состав ЦКБ «Айсберг» разрабатывается технический проект 10510 ледокола-лидера мощностью 120 МВт.

Лолий Цой, инженер-кораблестроитель, д.т.н., профессор

В 2015 г. этими организациями в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.» был разработан концептуальный проект атомного ледокола-лидера той же мощности, предназначенного для круглогодичного обслуживания Севморпути, обеспечения высокоширотных проводок перспективных крупнотоннажных судов. Более подробная информация о выполненных исследованиях и проектных проработках представлена в статье «Перспективы развития атомного ледокольного флота», опубликованной ФГУП «Атомфлот» и ЦКБ «Айсберг» в журнале «Арктика: экология и экономика» №3, 2016 г.

Действительно, для обеспечения надежных круглогодичных транзитных проводок судов по СМП потребуется создание подобного сверхмощного ледокола. Ледокол-лидер должен венчать перспективный типоразмерный ряд отечественных ледоколов. ТЭО этого ледокола выполнено ЦНИИМФом (ответственный исполнитель Л.Г. Цой) еще в 1980 году, в развитие которого ЦКБ «Айсберг» разработало в 1987 г. эскизный проект.

Учитывая результаты прошлых проработок, накопленный опыт эксплуатации и условия работы атомных ледоколов в Арктике, представляется полезным прокомментировать новую разработку нынешнего поколения судостроителей.

Ледовый класс

Ледовый класс, мощность и ледопроходимость. Это замечание прежде всего адресуется Российскому морскому регистру судоходства (РС). В проекте Крыловского центра указано (явно по недоразумению), что ледокол-лидер по проекту 10510 будет иметь ледовый класс Icebreaker 9. Правда, согласно ныне действующим Правилам РС, это высший российский ледовый класс для ледоколов. Его описание: «Icebreaker 9 – выполнение ледокольных операций: в арктических морях в зимне-весеннюю навигацию при толщине льда до 4,0 м и в летне-осеннюю навигацию – без ограничений. Способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной более 2,0 м. Суммарная мощность на гребных валах – не менее 48 МВт».

Нетрудно видеть, что этот ледовый класс соответствует атомным ледоколам типа «Арктика» первого поколения, для которых при эксплуатации в зимне-весеннюю навигацию установлено ограничение по толщине льда, равное 4,0 м.

Следует упомянуть, что при издании новых российских Правил Регистра в 1999 г. для этого (высшего) ледокольного класса было установлено ограничение по ледопроходимости, равное 2,5 м и указанной мощности, ориентируясь на данные л/к «Арктика». Вместе с тем начиная с издания Правил 2005 года вместо фразы «до 2,5 м» появилась фраза «более 2,0 м». Эта метаморфоза связана с тем, что накануне ЦНИИМФом по заказу Минтранса было выполнено ТЭО и разработан проект технического задания на проектирование атомного ледокола нового поколения типа ЛК-60Я для круглогодичной работы в западном районе Арктики, ледопроходимость которого должна составлять не менее 2,8-2,9 м.

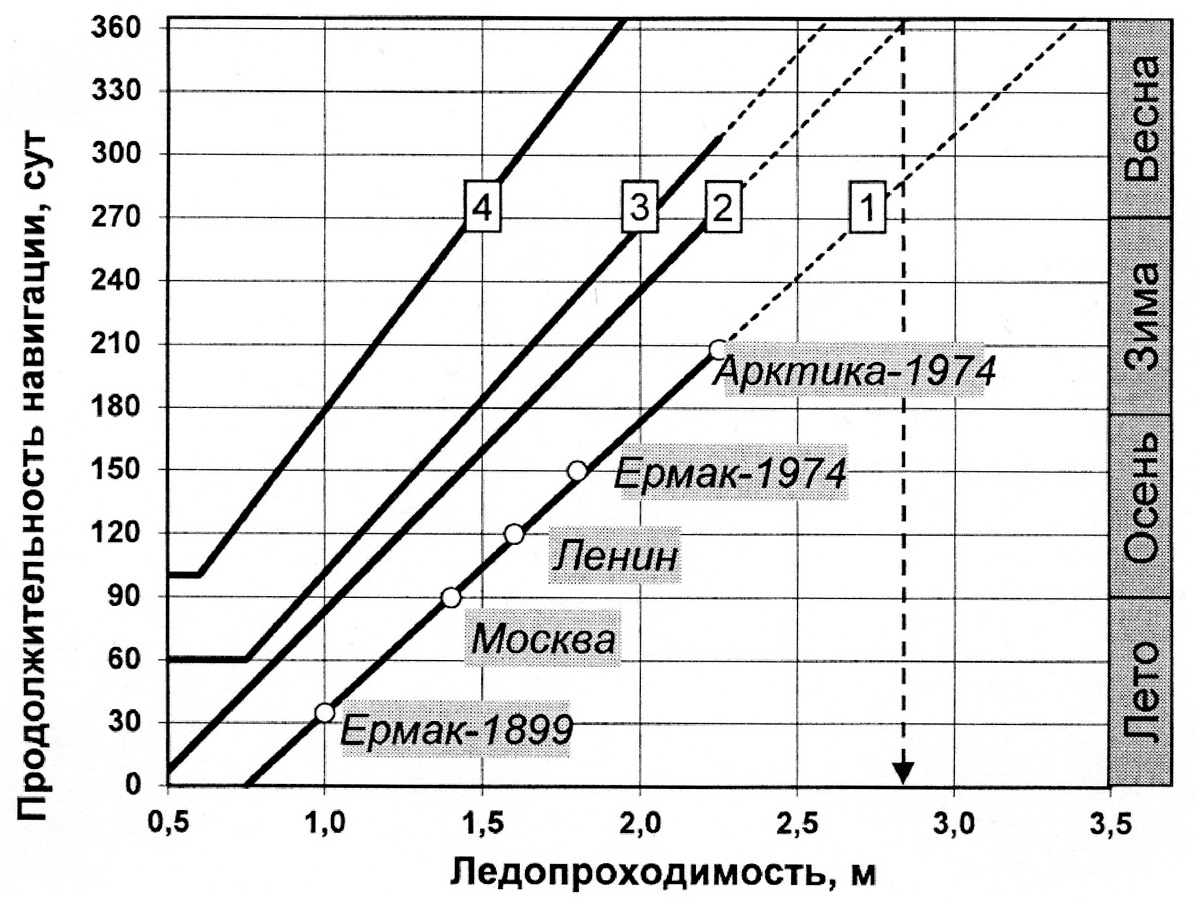

В ответ на запрос ЦНИИМФа о необходимости разработки еще одного, более высокого класса для арктических ледоколов РС, не мудрствуя лукаво, соответственно вышеизложенному «откорректировал» класс Icebreaker 9. (А как насчет ледовых усилений корпуса?) Понятно, что теперь в случае создания сверхмощного ледокола-лидера, предназначенного для неограниченной по ледовым условиям круглогодичной эксплуатации на всем протяжении СМП, должен быть разработан и выделен действительно высший ледовый класс Icebreaker 10. Исследования и статистический анализ, выполненные ЦНИИМФом и ААНИИ, показывают, что ледопроходимость ледокола такого класса Icebreaker 10 должна быть не менее 3,5-3,6 м (см. график).

Зависимость продолжительности навигационного периода в Арктике от ледопроходимости ледоколов:

1 – транзитное плавание по СМП и в восточном районе Арктики;

2 – в западном районе Арктики;

3 – в западной части Карского моря;

4 – в юго-восточной части Баренцева моря (Печорское море)

В проекте КГНЦ и ЦКБ «Айсберг» мощность на валах ледокола-лидера принята равной 120 МВт, при которой, по утверждению авторов, будет обеспечена ледопроходимость 4,3 м. Однако указанная цифра входит в противоречие с уже упомянутым ограничением для ледокола класса Icebreaker 9, которому не дозволено работать во льду толщиной более 4,0 м. Возникает опасение, как бы не вызвала Регистр заявленная проектантами ледопроходимость на очередную механическую замену цифр с 4,0 на 4,3 и в данном случае? Ведь на этот раз речь идет о принципиально новом высшем классе ледоколов неограниченного по району и сезону плавания в Арктике. Хотелось бы надеяться, что это будет осознано как проектантами, так и Регистром.

Согласно выполненному ЦНИИМФом ТЭО ледокола-лидера с учетом суровых климатических условий, имевших место в Арктике во второй половине прошлого века, для такого ледокола достаточно обеспечить ледопроходимость, равную 3,6 м. Помимо необходимой надежности проводок судов, лидер с такой ледопроходимостью будет удовлетворять также требованию «Атомфлота» по обеспечению экономически эффективной скорости проводки не менее 10 узлов во льду толщиной 2,0 м.

Для достижения ледопроходимости 3,6 м при принятой в проекте ширине ледокола, равной 46 м, потребная мощность на валах составит 110 МВт. Эта мощность при осадке по КВЛ, равной 13 м, может быть эффективно (без кавитации и аэрации) переработана тремя винтами диаметром 7,8 м, равным 0,6 от осадки по КВЛ. Такое соотношение между диаметром винта и осадкой ледокола по опыту является оправданным.

В свою очередь, невозможно признать обоснованной и оправданной выбранную проектантами четырехвальную схему с мощностью на валах 120 МВт. Соответствующее усложнение винторулевого комплекса не позволяет гарантировать надежность и эффективность его работы в тяжелых льдах при бесспорном удорожании постройки ледокола.

Кроме того, ледокол с двумя рулями будет иметь плохую ледопроходимость на заднем ходу, то есть меньше, чем на переднем, что недопустимо.

Основные технические характеристики

Общее расположение, архитектурное оформление и основные технические характеристики. При взгляде на приведенные в проспекте и статье схематические чертежи общего расположения и концептуальный облик перспективного ледокола по пр. 10510 невольно обнаруживается непрофессионализм дизайнеров.

Так, ледокол, предназначенный для проводки судов и обеспечения их безопасности во льдах, должен иметь возможность эффективного маневрирования при работе с судами в караване, легко и уверенно выдерживать дистанцию проводки, производить околку застрявших судов, в случае необходимости брать их на буксир. Для этого недостаточно быть сверхмощным, многое зависит от действия судоводителей. Об этом, похоже, проектанты и не подумали. Нетрудно видеть из приведенной иллюстрации полную непригодность изображенного ходового мостика. Не обеспечены не только круговой обзор и наблюдение за взятием судна на буксир, но и возможность видеть с крыльев мостика собственный борт и его взаимодействие со льдом, оценивать характеристики последнего. Для этого, например, на финских ледоколах, даже несмотря на то что крылья мостика (как и на всех нормальных ледоколах) выступают за пределы надстройки судна, в палубном настиле крыльев делаются прозрачные окна для лучшего обзора района ватерлинии.

Непонятно, зачем понадобилось закрывать огромное пространство над палубой бака сплошной крышей / наклонной стеной, также ухудшающей обзор с мостика и из каюты капитана, которая должна располагаться под ходовой рубкой. Оправданы ли затраты на конструирование такого глухого перекрытия с образованием огромного пустого помещения над баком? А может быть, там предполагается разместить аквапарк или цирк шапито для туристов, путешествующих на Северный полюс? Если так, тогда вполне оправданное решение, только об этом пока никто не заявлял.

Подобную огуречной формы надводную носовую оконечность имеет недавно построенный в Финляндии офшорный ледокольный снабженец «Алексей Чириков». Однако снабженец только по линейному размеру более чем в два раза меньше ледокола-лидера и, несмотря на экстравагантный внешний вид, имеет развитый ходовой мостик с отличным круговым обзором. Обсуждаемый более габаритный ледокол обязательно должен иметь очень хороший обзор с ходового мостика для успешного маневрирования и безопасного взаимодействия с проводимыми судами в ледовых условиях.

В то же время следует обратить внимание на непродуманное исполнение в виде навесной над буксирным устройством вертолетной взлетно-посадочной площадки на ледоколе-лидере. Учитывая работу ледокола в суровой зимней Арктике, а также достаточный объем площадей и помещений, представляется более правильным размещение вертолетной площадки на лидере над ангаром с лифтом, что позволит обеспечить обслуживание вертолета в теплых условиях и минимизировать пребывание обслуживающего персонала в холод на палубе и вертолетной площадке.

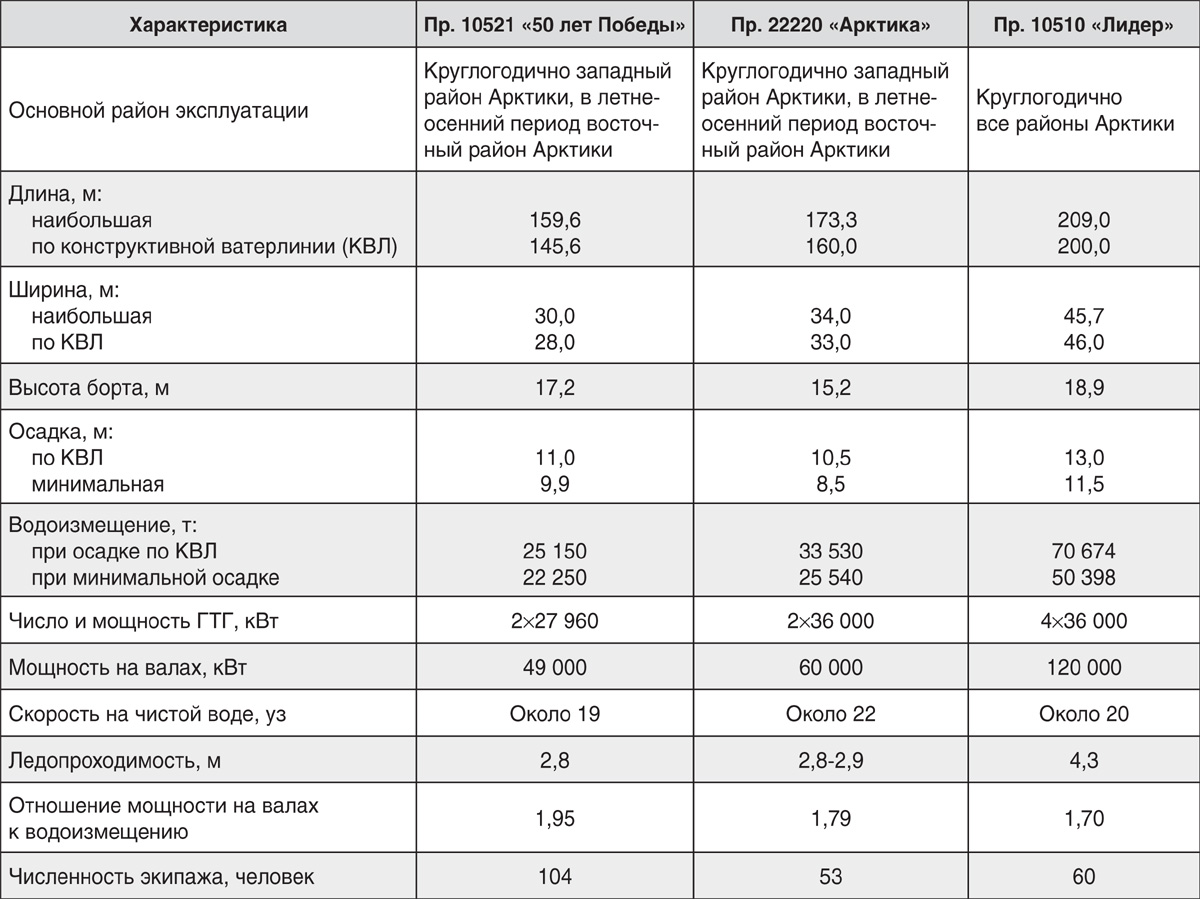

Вместе с тем наряду с замечаниями по общему расположению наибольший интерес/нарекания представляют основные технические характеристики проектируемого ледокола-лидера. Вот в оригинале таблица 1 из обсуждаемой статьи «Перспективы развития атомного ледокольного флота».

Во-первых, настораживает непривычное для понимания жонглирование численными значениями ширины судна. Невозможно представить, как максимальная ширина ледокола (равная 45,7 м) может быть меньше его ширины по КВЛ, равной 46,0 м. Может, это опечатка?

Но еще более невероятной представляется разница в водоизмещении ледокола при осадке по КВЛ, равной 13,0 м, по сравнению с водоизмещением при минимальной осадке, равной 11,5 м. Из таблицы 1 видно, что для посадки ледокола по максимальную осадку 13,0 м он должен принять невероятное количество жидкого балласта, равное 20 276 т. Простой расчет показывает, что при принятых длине и ширине ледокола требуется около 70 т на 1 см изменения осадки.

Иными словами, в данном случае для увеличения осадки на 1,5 м (с 11,5 до 13,0 м) потребуется примерно в два раза меньше жидкого балласта (не более 11 000 т). Возникает вопрос, это грубая ошибка проектантов или какое-то таинственное ноу-хау? С одним ноу-хау ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова и ЦКБ «Айсберг» уже познакомили ледокольщиков, когда построили а/л «Россия». На стапеле перед спуском на воду на подводной части корпуса ледокола были обнаружены некоторые нововведения, не обсуждавшиеся ранее.

Так, на носовой части ледокола симметрично с обеих сторон красовались булевые наделки, как бы в оправдание женского рода ледокола «Россия»? Проектанты уверяли, что були будут отводить битый лед в стороны и способствовать очищению канала за ледоколом. Кроме того, на мортиры гребных винтов были наварены ледоотводящие ребра якобы для защиты винтов от взаимодействия с битым льдом.

Но природа распорядилась этими новшествами по-своему. В первую же навигацию носовые були были смяты (ледоколам приходится работать ударами), ледоотводящие ребра – искорежены и частично срезаны льдом. При первом же доковании корпус ледокола очистили от инородных образований и при строительстве последующих ледоколов серии о данном ноу-хау уже не вспоминали.

Неужели в районе переменных ватерлиний ледокола-лидера также предусмотрены какие-то таинственные образования, потребовавшие для компенсации их объема такого большого количества балласта?

Относительно минимальной осадки ледокола-лидера следует обратить внимание на то, что в процессе выполнения ТЭО этого ледокола и его обсуждения в Минморфлоте СССР было признано целесообразным обеспечить возможность прохода лидера через проливы Санникова и Югорский Шар, дабы при тяжелых ледовых условиях он смог подстраховать на прибрежных трассах СМП менее мощные ледоколы. Для этого минимальная рабочая осадка ледокола-лидера должна составлять не более 11,0 м. Изложенное обстоятельство представляется актуальным и дает основание настаивать на обеспечении ледоколу по пр. 10510 минимальной рабочей осадки, равной 11,0 м.

Таблица 1.

Основные технические характеристики проектируемого ледокола по сравнению с действующим атомным ледоколом «50 лет Победы», а также строящимся универсальным атомным ледоколом пр. 22220 «Арктика»

Заключение

Стоит также обратить внимание на неожиданно проявленную осторожность проектантами при оценке достижимой скорости хода лидера на чистой воде, не рискнувшими показать в таблице 1 более 20 узлов. Согласно выполненным оценкам даже и при мощности на валах, равной 110 МВт, ледокол-лидер сможет развить скорость хода не менее 23 узлов.

В свою очередь, представляется явно завышенной заявленная проектантом ледопроходимость «Лидера» по проекту 10510, равная 4,3 м. Даже при мощности 120 МВт ожидаемая ледопроходимость не превысит 4,0 м.

Считаю важным отметить, что технический проект 10510 не был подвергнут всестороннему обсуждению всеми заинтересованными организациями, и прежде всего морскими. В советское время на рассмотрение Научно-техническим советом Минморфлота «Корректировки ТЭО ледокола-лидера», выполненной ЦНИИМФом в 1982 г., были представлены заключения 12 заинтересованных организаций, что тогда считалось обязательной нормой.

Согласно сообщениям СМИ, Правительство РФ в январе 2020 года утвердило постановление о выделении из федерального бюджета 127,6 млрд рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт. Запланированный срок ввода судна в эксплуатацию 2027 г. уже перенесен на 2030 год. Строительство осуществляет ССК «Звезда» в Приморском крае. В настоящее время (2024 г.) строительство судна завершено примерно на 15-20%.

Морские вести России №15 (2024)